第8单元 球菌性口炎(膜性口炎)

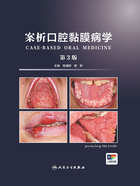

图1-8-18 病案18患者的口腔黏膜病损

A. 舌背黏膜大面积光滑、致密的黄白色厚假膜 B. 腭黏膜大面积光滑、致密的黄白色厚假膜

病案18 球菌性口炎(膜性口炎)

患者,女性,72岁。

主诉

舌背烂3天。

病史

1周前因“支气管炎”于外院输消炎药(具体不详),3天前发现口腔溃烂疼痛,影响进食及言语。患“支气管炎”和“高血压”,否认其他系统性疾病史及药物过敏史。

检查

舌背、腭部黏膜大面积光滑、致密、黄白色厚假膜(图1-8-18),可拭去。口底及双舌腹也见黄白假膜。血常规检查示白细胞总数正常,中性粒细胞比例75.84%↑(正常值50%~70%),淋巴细胞比例11.74%↓(正常值20%~40%)。

诊断

球菌性口炎(膜性口炎)。

诊断依据

口腔黏膜表面出现大面积致密而光滑的厚假膜。

疾病管理

1.药物治疗

匹多莫德片0.4g × 12片Sig. 0.4g b.i.d. p.o.

复合维生素B 100片Sig. 2片t.i.d. p.o.

复方氯己定含漱液300mL × 1支Sig.含漱t.i.d.

地喹氯铵含片0.25mg × 18片Sig. 0.25mg 4~6次/d含化

4%碳酸氢钠(小苏打)溶液250mL × 2瓶Sig.局部清洗t.i.d.

制霉素片50万单位× 100片Sig. 1片碾细与15ml纯净水混匀,局部涂敷t.i.d.

2.1周后复诊。

3.后续处理 1周后复诊,厚假膜基本消退,遗留浅表糜烂面。故调整药物为4%碳酸氢钠(小苏打)溶液含漱,制霉菌素涂剂局部涂搽,且糜烂面表面局部涂搽醋酸泼尼松龙注射液以促进愈合。

【述评】球菌性口炎(膜性口炎)

口腔内常驻上百种微生物,在机体免疫功能正常时不致病而处于平衡状态,故称正常菌群。口腔正常菌群主要包括金黄色葡萄球菌、链球菌和肺炎双球菌等,当其与宿主之间的平衡受到某种刺激如感冒发热、急性传染病、恶性肿瘤长期放化疗、长期服用免疫抑制剂等,使机体免疫功能降低时,这些细菌异常增殖、毒力增强而引发口腔黏膜病损,称为球菌性口炎(coccigenic stomatitis),又称为膜性口炎。高龄、已患其他口腔黏膜病、义齿和正畸材料等也可能成为诱发因素[1,2]。

原发性球菌性口炎并不常见,多发生于体弱和抵抗力低下的患者。临床上多见的是发生于其他口腔黏膜损害之后的继发性球菌性口炎,如单纯疱疹、过敏性口炎或糜烂型口腔扁平苔藓的基础上继发细菌感染所致,应注意在治疗原发性病损的同时进行抗感染治疗。本单元病案18中患者出现糜烂前有用药史,故考虑最初患者为药物过敏性口炎,之后继发细菌感染导致球菌性口炎。

球菌性口炎可发生于口腔黏膜的任何部位,口腔黏膜充血,局部形成糜烂或溃疡。在糜烂或溃疡的表面有灰白色或黄褐色假膜覆盖,致密光滑、较厚且微凸出黏膜表面,不易擦去。若除去假膜,可见糜烂或溃疡面,故球菌性口炎又被称为膜性口炎(membranous stomatitis)。周围黏膜充血水肿,可见明显的炎症反应。患者疼痛明显,唾液增多,有炎性口臭,区域淋巴结肿大压痛。有些患者可伴有发热等全身症状。口腔黏膜的球菌感染可能是几种球菌同时存在的混合感染。必要时,可进行涂片检查或细菌培养,以确定主要的病原菌。

球菌性口炎患者由于口腔黏膜炎症会导致黏膜屏障通透性增加,链球菌和葡萄球菌可能入血形成菌血症。对器官移植或肿瘤化疗等免疫缺陷人群具有致命危险,可导致系统感染,临床上应予以注意[3]。

该病的治疗应首先通过血常规、C反应蛋白等检测评估患者是否伴有全身感染。若伴有全身感染,应根据细菌培养和药敏试验的结果针对性选择抗菌药物,包括青霉素类、头孢菌素类及大环内酯类。若不伴有明显全身感染,可仅以以下药物治疗:口服免疫增强剂匹多莫德,每次0.4g,2次/d,连续服用1~2周;复合维生素B,2片/次,3次/d。1%聚维酮碘溶液或复方氯己定溶液含漱,3次/d;此外,还可选用含片,如西地碘片1.5mg含化,4~6次/d;溶菌酶片20mg含化,4~6次/d;地喹氯铵含片0.5mg含化,4~6次/d。治疗过程中应注意,为避免合并真菌感染,可用2%~4%碳酸氢钠(小苏打)溶液含漱和制霉菌素涂剂涂敷。

参考文献

[1]DAHLÉN G. Bacterial infections of the oral mucosa. Periodontol 2000,2009,49:13-38.

[2]AAS J A,PASTER B J,STOKES L N,et al. Defining the normal bacterial flora of the oral cavity. J Clin Microbiol,2005,43(11):5721-5732.

[3]OLCZAK-KOWALCZYK D,DASZKIEWICZ M,KRASUSKA-SLAWIŃSKA,et al. Bacteria and Candida yeasts in inflammations of the oral mucosa in children with secondary immunodeficiency. J Oral Pathol Med,2012,41(7):568-576.